“Quelli che nascono mostri sono l’aristocrazia del mondo dell’emarginazione…

Quasi tutti attraversano la vita temendo le esperienze traumatiche.

I mostri sono nati insieme al loro trauma.

Hanno superato il loro esame nella vita, sono degli aristocratici…

Io mi adatto alle cose malmesse. Intendo dire che non mi piace

metter ordine alle cose. Se qualcosa non è a posto di fronte a me,

io non la metto a posto. Mi metto a posto io”.

Diane Arbus

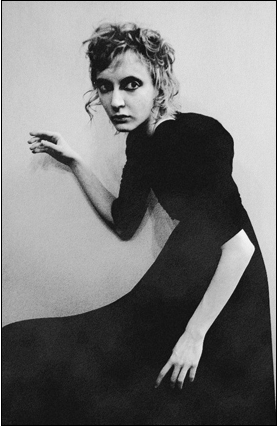

Commiato da ieri e apologia eversiva dell’eu-topia. La grazia della fotografia “freaks”. Diane Nemerov Arbus è l’angelo nero o il mito della fotografia randagia, maledetta, trasgressiva, sistemata in modo scomodo negli annali della storiografia fotografica. Le sue immagini ormai celebri di nani, handicappati, “freaks”, omosessuali, puttane, barboni, persone dabbene… hanno contribuito a ridefinire il confine tra “normalità” e “devianza”, ghettizzazione e accettazione, fine della paura e politica della bellezza. Il suo fare-fotografia è stato forse, la più alta poetica o scrittura iconografica della nostra epoca. Il fascino inquietante della sua opera nasconde tenerezze infinite e genialità corrosive, che nulla o poco hanno a che vedere con il fotogiornalismo rampante degli anni cinquanta/sessanta. Diane Arbus ha fotografato l’infelicità e l’ingiustizia degli esclusi, degli ultimi e di tutti gli esseri estremizzati. Le sue fotoscritture di strada sono così profondamente antiche o moderne da non avere più età.

Nel linguaggio della contraddizione, la critica radicale del presente passa dalla distruzione delle tavole comandamentali delle ideologie e delle fedi e dallo smascheramento della totalità sociale. Il détournement (il rovesciamento e riutilizzo) dei saperi codificati strappa la verità al suo contesto e nello stornamento di tutte le nozioni dissimulate come sacrari, esprime lo stile della negazione e fa di ogni fascio mercantile delle idee, il bordello senza muri di tutte le arti. Il linguaggio iconografico di Diane Arbus figura il détournement della ritrattistica fotografica storica e reinventa il senso o il rapporto tra soggetto e fotografo. Nelle sue immagini non c’è minaccia dell’oblìo o della significazione del banale, ma una rappresentazione dell’istante ri/costruito che non mostra ciò che passa, ma ciò che ritorna.

Nel linguaggio della contraddizione, la critica radicale del presente passa dalla distruzione delle tavole comandamentali delle ideologie e delle fedi e dallo smascheramento della totalità sociale. Il détournement (il rovesciamento e riutilizzo) dei saperi codificati strappa la verità al suo contesto e nello stornamento di tutte le nozioni dissimulate come sacrari, esprime lo stile della negazione e fa di ogni fascio mercantile delle idee, il bordello senza muri di tutte le arti. Il linguaggio iconografico di Diane Arbus figura il détournement della ritrattistica fotografica storica e reinventa il senso o il rapporto tra soggetto e fotografo. Nelle sue immagini non c’è minaccia dell’oblìo o della significazione del banale, ma una rappresentazione dell’istante ri/costruito che non mostra ciò che passa, ma ciò che ritorna.

Il détournement si configura in uno stile insorgente e l’eversione che contiene come utopia possibile, riconduce alla sovversione delle falsità e delle menzogne fantasmate come valori di Stato, Dio, Famiglia e mercato globale… gli strumenti del comunicare (cinema, fotografia, televisione, carta stampata, internet, telefonia, cannoni, giocattoli…) sono nelle mani dei profeti che giocano in Borsa e gestiscono le segrete delle religioni monoteiste, delle politiche oppressive o delle democrazie spettacolari… e non sono soltanto i guardiani serventi del potere in carica ma, soprattutto, sono i carcerieri e i buffoni dell’immaginario di corte.

L’impero delle merci è un’esposizione mitica delle diversità che cementa o ri/produce una coesione sociale assoggettata. I concetti di identità, etnia, cittadinanza, cultura… sono volati li… le appartenenze sono ingoiate dal mercato universalista del dominio. Le masse sono in fuga. I poveri più poveri vengono cancellati dalle guerre, catastrofi ambientali, dalla miseria… i terrorismi dei fondamentalismi religiosi hanno la stessa incoscienza malata e decadente delle politiche economiche dei governi ricchi. Il terrorismo è la guerra dei poveri, la guerra è il terrorismo dei ricchi, Frei Betto, diceva. “Il mondo possiede già il sogno di un tempo di cui deve ora possedere la coscienza per viverlo realmente” (Guy Debord). Gridare una visione transnazionale dei diritti, significa disertare, opporsi, boicottare il dominio generalizzato della merce e approdare a una Teologia della liberazione o ad una partecipazione degli uomini tutti (non-cittadini, esuli, rifugiati, profughi, clandestini, indesiderati, canaglie senza dio e senza patria…) al diritto di eguaglianza e condivisione della lotta per l’autodeterminazione dei popoli.

L’impero delle merci è un’esposizione mitica delle diversità che cementa o ri/produce una coesione sociale assoggettata. I concetti di identità, etnia, cittadinanza, cultura… sono volati li… le appartenenze sono ingoiate dal mercato universalista del dominio. Le masse sono in fuga. I poveri più poveri vengono cancellati dalle guerre, catastrofi ambientali, dalla miseria… i terrorismi dei fondamentalismi religiosi hanno la stessa incoscienza malata e decadente delle politiche economiche dei governi ricchi. Il terrorismo è la guerra dei poveri, la guerra è il terrorismo dei ricchi, Frei Betto, diceva. “Il mondo possiede già il sogno di un tempo di cui deve ora possedere la coscienza per viverlo realmente” (Guy Debord). Gridare una visione transnazionale dei diritti, significa disertare, opporsi, boicottare il dominio generalizzato della merce e approdare a una Teologia della liberazione o ad una partecipazione degli uomini tutti (non-cittadini, esuli, rifugiati, profughi, clandestini, indesiderati, canaglie senza dio e senza patria…) al diritto di eguaglianza e condivisione della lotta per l’autodeterminazione dei popoli.

Il gran stile di un’epoca è quando un popolo comincia a ballare sulla testa dei re, dei preti e dei padroni. La passione egualitaria è una poetica del senso critico e nelle meraviglie della rivolta riscopre il caleidoscopio del meraviglioso, dove la vita sognata degli angeli non ha bisogno di patria né di dèi, di guerre né di mitologie consumistiche… gli angeli con la faccia sporca sanno bene che ogni bandiera innalzata in nome del progresso è già stata piantata nel cuore dei bambini affamati d’ogni terra. I veri insorti sono sempre misconosciuti, armeggiano al limitare del bosco… è lì che fanno i covi e dissotterrano con la malinconia dei maestri carbonari, nuove utopie estreme, al di là del bene e del male.

La fotografia (come tutti i media così serviti…) non serve a niente. Quasi sempre è complice dell’umanitarismo d’accatto o dell’educazione popolare ascritta nei processi di consenso e nei piani elettorali dei partiti. Ogni fotografia codificata nel mercimonio d’ogni casta politica equivale a una lordura. Ogni immagine esposta in una galleria, in un museo o in una taverna di fronte ad un pubblico di ebeti della comunicazione seriale, è un attentato alla bellezza. L’uomo idiota scrive dizionari, brucia le culle dimenticate degli orfani di guerra e nella gogna della politica uccide l’amore dell’uomo per l’uomo. Ecco perché preferiamo Platero, l’asino di Juan Ramón Jiménez,2 o Balthazar, l’asino di Robert Bresson,3 ai fucili che ammazzano la fame dei bambini con i piedi scalzi nel sole o con la pioggia sulla faccia. Ovunque ci sono bambini che sorridono esiste un’età d’oro, si sente il profumo del fiore di albicocca e le farfalle bianche li accompagnano nel cielo degli eroi ebbri di luna e ubriachi di stelle. La fotografia, come l’amore, non è mai innocente.

La fotografia (come tutti i media così serviti…) non serve a niente. Quasi sempre è complice dell’umanitarismo d’accatto o dell’educazione popolare ascritta nei processi di consenso e nei piani elettorali dei partiti. Ogni fotografia codificata nel mercimonio d’ogni casta politica equivale a una lordura. Ogni immagine esposta in una galleria, in un museo o in una taverna di fronte ad un pubblico di ebeti della comunicazione seriale, è un attentato alla bellezza. L’uomo idiota scrive dizionari, brucia le culle dimenticate degli orfani di guerra e nella gogna della politica uccide l’amore dell’uomo per l’uomo. Ecco perché preferiamo Platero, l’asino di Juan Ramón Jiménez,2 o Balthazar, l’asino di Robert Bresson,3 ai fucili che ammazzano la fame dei bambini con i piedi scalzi nel sole o con la pioggia sulla faccia. Ovunque ci sono bambini che sorridono esiste un’età d’oro, si sente il profumo del fiore di albicocca e le farfalle bianche li accompagnano nel cielo degli eroi ebbri di luna e ubriachi di stelle. La fotografia, come l’amore, non è mai innocente.

La grande fotografia (come quella di Diane Arbus, ad esempio), si riveste di una particolare forma di grazia estetica ed etica… contiene in sé un’aurea di enunciazione del Bello che, come gli angeli della Kabbalah, è destinata a cantare solo per un attimo le sue lodi non davanti a dio ma a fianco dell’uomo in difficoltà, prima di dissolversi nell’epifania dolce del suo dolore antico. Le fotoscritture che mostrano le ali dell’angelo nuovo di Walter Benjamin, di Paul Klee o di Garcia Lorca… sono messaggeri dell’invisibile e portano la comprensione e la complicità a livelli superiori di qualità della realtà. Ecco perché certe icone sono per sempre. Ogni immagine è davvero immortale quando reca in sé – come fanno gli ebrei col nome aggiunto dei loro figli – l’innocenza della bellezza o quel qualcosa di privato e coinvolgente che deve restare segreto. L’angelo della bellezza è l’angelo nero della ribellione (dell’anarchia) che le sacre scritture chiamano Satana (in ebraico significa accusatore)4. Del resto anche le streghe sono angeli della bellezza e dell’insorgenza… sono loro, prima di ogni altro, che hanno mangiato il frutto dell’albero della conoscenza e decretato la morte degli dèi 5.

La grande fotografia (come quella di Diane Arbus, ad esempio), si riveste di una particolare forma di grazia estetica ed etica… contiene in sé un’aurea di enunciazione del Bello che, come gli angeli della Kabbalah, è destinata a cantare solo per un attimo le sue lodi non davanti a dio ma a fianco dell’uomo in difficoltà, prima di dissolversi nell’epifania dolce del suo dolore antico. Le fotoscritture che mostrano le ali dell’angelo nuovo di Walter Benjamin, di Paul Klee o di Garcia Lorca… sono messaggeri dell’invisibile e portano la comprensione e la complicità a livelli superiori di qualità della realtà. Ecco perché certe icone sono per sempre. Ogni immagine è davvero immortale quando reca in sé – come fanno gli ebrei col nome aggiunto dei loro figli – l’innocenza della bellezza o quel qualcosa di privato e coinvolgente che deve restare segreto. L’angelo della bellezza è l’angelo nero della ribellione (dell’anarchia) che le sacre scritture chiamano Satana (in ebraico significa accusatore)4. Del resto anche le streghe sono angeli della bellezza e dell’insorgenza… sono loro, prima di ogni altro, che hanno mangiato il frutto dell’albero della conoscenza e decretato la morte degli dèi 5.

L’argot blasfemo di Rabelais, Villon, Céline e la lingua dell’odio dei malfattori di Parigi s’intrecciano all’insurrezione in armi delle Pétroleuses della Comune (1871) e tra una ricetta di cucina6, il lavaggio delle braghe degli insorti e un colpo di fucile contro i canuts (delinquenti in doppio petto) sono riuscite anche a denunciare l’inutilità dell’arte, la faziosità delle religioni e il disprezzo dei governi… le donne in rivolta sono state stuprate, deportate, ammazzate per un’idea di amore e di uguaglianza tra i popoli e tra i generi… non hanno dimenticato neanche le fotografie di delazione poliziesca7 che raffigurano (con dovizia di particolari) i cadaveri dei Comunardi trucidati sulle barricate o fucilati dai soldati del regime e buttati in casse di legno in bella posa per la storia (le fotografie furono così ben riuscite che la “buona borghesia” ne fece “carte da visita”). E tutto per avere sognato la liberà, tutta la libertà, nient’altro che la libertà. Gli anarchici e le Pétroleuses però non archiviano. Non dimenticano. Attendono nuove primavere di bellezza per restituire ciò che i loro padri, fratelli e sorelle hanno ricevuto. Si ottienemolto di più da uno oppressore, impiccandolo all’asta della bandiera nazionale che stringendogli la mano o baciarlo sulle guance.

La fotografia trasgressiva di Diane Arbus, canta il disfacimento o decolonizzazione dell’arte come “prodotto estetico” o strumento poliziesco di controllo di tutte le attività umane al servizio della burocrazia dei sentimenti e del congelamento della spontaneità nelle baracconate multimediali della tecnica (analogica o digitale fa lo stesso)8. Per Diane Arbus (come per Dada, Surrealisti, Lettristi, Situazionisti, trasfughi d’ogni legiferazione della cultura cattedratica), l’arte è “un apprezzamento della realtà, una valorizzazione che giunge sino a eternizzare l’is tante. L’arte non fa che rendere preziosa la realtà, mentre la tecnica la svalorizza. L’arte non ha altra finalità che rendere preziosi, con i mezzi che lo sviluppo della sua epoca concede ed esige, gli atti umani” (Asger Jorn)9. Quella di Diane Arbus è una critica radicale sulla costruzione di situazioni che riguardano (ad ogni livello) il valore d’uso della creatività. I fanatici dell’Apocalisse o i passatori di confine, sono i soli che accendono i fuochi nella notte del patriarcato dei sogni e mettono fine alla tutela feudale crocifissa nei parlamenti, dove al primo posto di ogni discutere hanno messo la distruzione dei diritti umani e civili dell’umanità impoverita. Amen e così sia!

tante. L’arte non fa che rendere preziosa la realtà, mentre la tecnica la svalorizza. L’arte non ha altra finalità che rendere preziosi, con i mezzi che lo sviluppo della sua epoca concede ed esige, gli atti umani” (Asger Jorn)9. Quella di Diane Arbus è una critica radicale sulla costruzione di situazioni che riguardano (ad ogni livello) il valore d’uso della creatività. I fanatici dell’Apocalisse o i passatori di confine, sono i soli che accendono i fuochi nella notte del patriarcato dei sogni e mettono fine alla tutela feudale crocifissa nei parlamenti, dove al primo posto di ogni discutere hanno messo la distruzione dei diritti umani e civili dell’umanità impoverita. Amen e così sia!

L’utopia della fotografia freaks (o dell’angelo nero) di Diane Arbus segna una rinascita del particolare o dell’istante che va oltre l’incendio dell’incontro occasionale o della trascendenza autoriale… la visione utopica/fotografica di questa libertaria malinconica e schiva ai vezzi addomesticati dell’intelligenza… è una sorta di crogiolo estetico dove l’orizzonte delle attese si discioglie nello squadernamento del – già visto – e nelle sue fotografie l’eccezione diviene luce e sangue dei giorni. Cioè fine degli ostacoli dei possessori/produttori dei valori imposti (sfruttamento, violenza, povertà)… quella di Diane Arbus è una scrittura iconologica del bel-luogo (Eu-topos) dove l’utopia entra nella storia e diventa il cammino o il ponte che conduce dal tempo dell’imperfetto al tempo della gioia originaria (la scoperta di quel Paese di non-dove dove scorre il latte e il miele a fiumi e gli idoli sono stati rasi al suolo)… è la meraviglia dell’Io che gli utopisti rivendicano nei volti sfigurati dell’Altro, dell’Altra. La libertà è in ogni istante amoroso che doniamo all’Altro, all’Altra e ogni istante è sempre la prima volta.

La fruibilità dell’arte alla portata di ogni cliente dei grandi magazzini è l’ultima maschera strappata all’estetica del terrore per giustificare il dominio. Il controllo delle masse poggia sul principio, tutto parlamentare, di mantenere stretta sorveglianza sui confini che separano i luoghi di ricchezza dai luoghi di povertà. Eternizzare la barbarie. Fare del saccheggio globalizzato un affare di ordinaria amministrazione. Le  tecnoburocrazie internazionali lavorano a colpi di bombe per la sicurezza pubblica. Le minoranze sociali sono schiacciate ovunque la loro terra sputi petrolio, oro, diamanti, acqua… o possa essere rottamata da centinaia di bidoni pieni di scorie nucleari. L’egemonia della modernità o la democrazia della bomba atomica sono lo spettacolo più seguito e goduto in cosmovisione. Giacché tutto è merce, tutto è fac-simile. Copia. L’uomo è la merce che consuma.

tecnoburocrazie internazionali lavorano a colpi di bombe per la sicurezza pubblica. Le minoranze sociali sono schiacciate ovunque la loro terra sputi petrolio, oro, diamanti, acqua… o possa essere rottamata da centinaia di bidoni pieni di scorie nucleari. L’egemonia della modernità o la democrazia della bomba atomica sono lo spettacolo più seguito e goduto in cosmovisione. Giacché tutto è merce, tutto è fac-simile. Copia. L’uomo è la merce che consuma.

Lo spettacolare totalitario e lo spettacolare democratico sono la stessa cosa. Le guerre neocoloniali, i terrorismi religiosi, l’informazione genuflessa, le ideologie repressive, le catechesi miracolistiche, i partiti del falso elettor ale… sono il nuovo fascismo. La messa in scena è virtuale e i soli corpi che hanno diritto alla parola sono quelli ammazzati dalle guerre di Stato: “Lo spettacolare diffuso accompagna l’abbondanza delle merci, lo sviluppo non perturbato del capitalismo moderno… È in questa lotta cieca che ogni merce, seguendo la sua passione, nell’incoscienza realizza in effetti qualcosa di più elevato: il divenir mondo della merce, che è altrettanto il divenire merce del mondo” (Guy Debord)10. Ogni residuo di dignità umana è perduta. I campi di sterminio dei regimi occidentali, i mucchi di musulmani che uccidono per guadagnarsi il plauso del profeta o i disastri ecologici che l’uomo ha procurato al pianeta azzurro… legittimano gli orrori di un tempo senza valore e di epoche applaudite da uomini che hanno attuato il genocidio delle differenze. Dalla purezza della razza, del sangue e del partito, gli esteti della ragione istituzionalizzata sono passati all’ebbrezza sacrificale della merce, dell’ingabbiamento mediatico e dell’apoteosi della guerra.

ale… sono il nuovo fascismo. La messa in scena è virtuale e i soli corpi che hanno diritto alla parola sono quelli ammazzati dalle guerre di Stato: “Lo spettacolare diffuso accompagna l’abbondanza delle merci, lo sviluppo non perturbato del capitalismo moderno… È in questa lotta cieca che ogni merce, seguendo la sua passione, nell’incoscienza realizza in effetti qualcosa di più elevato: il divenir mondo della merce, che è altrettanto il divenire merce del mondo” (Guy Debord)10. Ogni residuo di dignità umana è perduta. I campi di sterminio dei regimi occidentali, i mucchi di musulmani che uccidono per guadagnarsi il plauso del profeta o i disastri ecologici che l’uomo ha procurato al pianeta azzurro… legittimano gli orrori di un tempo senza valore e di epoche applaudite da uomini che hanno attuato il genocidio delle differenze. Dalla purezza della razza, del sangue e del partito, gli esteti della ragione istituzionalizzata sono passati all’ebbrezza sacrificale della merce, dell’ingabbiamento mediatico e dell’apoteosi della guerra.

L’immaginale di un mondo che non è né spirito né materia è in atto. Il dominio ontologico della merce, intermediato dalle immagini, è la realtà più consueta. La reificazione imposta dalla società della merce è l’impedimento per la costruzione libera della vita. Lo spettacolo è la realizzazione profana dell’id eologia e della fede. E la critica radicale delle ideologie, delle religioni e delle economie di guerra è la condizione primaria di ogni critica. Trasformare il mondo e cambiare la vita sono le invocazioni degli oppressi che aspirano ad un cambiamento più grande dell’esistente. La critica radicale è la libera ricostruzione o il libero rovesciamento di tutti i comportamenti della società alienata11… e la creatività liberata nella poetica dell’accoglienza, della condivisione, della fratellanza… sarà solo l’inizio di una festa comunarda mai conosciuta sulla terra. E non c’è nessuna religione che possa annettersi la felicità dell’uomo senza prima avere torturato, impalato, bruciato… frotte di eretici che insistevano sul fatto che dietro ogni profet

eologia e della fede. E la critica radicale delle ideologie, delle religioni e delle economie di guerra è la condizione primaria di ogni critica. Trasformare il mondo e cambiare la vita sono le invocazioni degli oppressi che aspirano ad un cambiamento più grande dell’esistente. La critica radicale è la libera ricostruzione o il libero rovesciamento di tutti i comportamenti della società alienata11… e la creatività liberata nella poetica dell’accoglienza, della condivisione, della fratellanza… sarà solo l’inizio di una festa comunarda mai conosciuta sulla terra. E non c’è nessuna religione che possa annettersi la felicità dell’uomo senza prima avere torturato, impalato, bruciato… frotte di eretici che insistevano sul fatto che dietro ogni profet a, ogni santo, ogni papa… c’è un ciarlatano o un boia 12.

a, ogni santo, ogni papa… c’è un ciarlatano o un boia 12.

Le tecniche dello spettacolo equilibrano la politica e dettano i rituali di connivenza. La rappresentazione spettacolare degli eventi è svuotata da forme di democrazia diretta e i simulacri si riempiono di slogan e canzonette. Il governo migliore è quello che ha più morti sulla coscienza e gioca a “mosca cieca” con le poltrone del comando. E il popolo, sempre più stupido, annichilito, seppellito sotto cataste d’informazioni tutte eguali e tutte false… guarda spaurito, plaudente o demente la propria perduta identità.

La civiltà del dominio è una vecchia troia che dice sempre sì e mette il culo in vendita ad ogni offerente. Il sistema globale è tenuto insieme dalla tensione continua del mercato. L’apparato poliziesco, militare e carcerario delle democrazie dello spettacolo sopprime ogni  esempio di diversità. Le scienze del caos, le istituzioni finanziarie, la tecnocrazia dei saperi… assoldano la “piazza” e la rassicurano che la pace è incompatibile con lo sterminio legalizzato. I consumi sono obbligatori e gli arsenali sono pieni di “bombe intelligenti”. Le società più ricche sono anche quelle più militarizzate. Le alterità radicali si oppongono come possono al dominio dello spettacolo. L’insorgenza zapatista in Messico si riconosce nelle rizoma delle rivolte sociali e la critica radicale dell’esistente è uno dei grimaldelli per rompere i retaggi dell’obbedienza ai credi monoteisti, messianici, miracolistici e dare fuoco alle loro gogne.

esempio di diversità. Le scienze del caos, le istituzioni finanziarie, la tecnocrazia dei saperi… assoldano la “piazza” e la rassicurano che la pace è incompatibile con lo sterminio legalizzato. I consumi sono obbligatori e gli arsenali sono pieni di “bombe intelligenti”. Le società più ricche sono anche quelle più militarizzate. Le alterità radicali si oppongono come possono al dominio dello spettacolo. L’insorgenza zapatista in Messico si riconosce nelle rizoma delle rivolte sociali e la critica radicale dell’esistente è uno dei grimaldelli per rompere i retaggi dell’obbedienza ai credi monoteisti, messianici, miracolistici e dare fuoco alle loro gogne.

L’insurrezione dell’intelligenza o la decostruzione dell’ordine dominante è tutta qui: dare vita a eu-topie di resistenza e non-luoghi (clandestini, anche) di comunicazione libertaria che a partire dalla decolonizzazione dell’immaginario a dalla liberazione delle passioni e dei piaceri più radicali… si schiudono ad una capacità visionaria irriverente che si oppone ai centri di potere delle democrazie armate e attraverso l’op era critica di tutte le conoscenze imbrigliate nel conformismo delle morali, accende la premessa etica ed estetica ed avvia i processi di cambiamento consapevole del mondo13.

era critica di tutte le conoscenze imbrigliate nel conformismo delle morali, accende la premessa etica ed estetica ed avvia i processi di cambiamento consapevole del mondo13.

La fotografia della deriva di Diane Arbus si esprime all’interno di una strategia creativa di appropriazione e ridefinizione dell’esistente. Le immagini che ruba nei parchi, nelle strade, nelle case e ovunque porta la sua fotocamera… contrastano con la violenza del nichilismo legittimato dall’arte organizzata… la critica della vita quotidiana che emerge dal suo affabulare fotografico, delinea una sorta di deambulazione senza mete precise né scopi particolari e l’incontro occasionale, la fascinazione del caso o la cattura di anime fragili fuori dalla ribalta del “presentismo”, sopprimono la consumabilità (e il recupero) dell’arte come patibolo dell’ignoranza. La fattualità fotografica di Diane Arbus si abbandona a molti vizi e le virtù sono apocalittiche. I suoi graffiti umani sconfinano nella liberazione della poesia vissuta e Sade, Lautréamont, Fourier o il boia di Londra fuoriescono negli eventi/segni che butta sulla pellicola. In questo senso la deriva fotografica di Dian e Arbus si taglia via dall’organizzazione dell’apparenza e dalla frantumazione della sopravvivenza e fa di ogni accadere accidentale, il momento del magico.

e Arbus si taglia via dall’organizzazione dell’apparenza e dalla frantumazione della sopravvivenza e fa di ogni accadere accidentale, il momento del magico.

La fotografia da marciapiede di Diane Arbus si presenta come una tecnica di passaggio (non sempre veloce e nemmeno per ingannare il tempo) attraverso svariati ambienti. ”Il concetto di deriva è indissolubilmente legato al riconoscere effetti di natura psicogeografica e all’affermazione di un comportamento ludico-costruttivo, ciò che da tutti i punti di vista lo oppone alle nozioni classiche di viaggio e di passeggiata” (Guy Debord)14.

La deriva fotografica (non solo della Arbus, ma di tutti i randagi della fotografia di strada) è un lasciarsi andare alle variazioni o scambi emozionali. Il disagevole diventa superamento dell’ostacolo e l’azione del fotografo sui ritrattati fissa i soggetti alla deriva in nuovi abissi dell’erranza, restituita alla propria coscienza o cono scenza apolide. Al di là del riconoscimento del soggetto, ciò che più conta nella fotografia della deriva è la devalorizzazione dei cerimoniali, dei rituali, dei formulari… che hanno investito l’immaginale estremizzato come ghettizzazione ed espulsione dalla rete sociale. La filosofia della fotografia di strada alberga nel dettaglio, nell’atteggiamento chassidico o nella surrealtà ereticale che fa della luce saturnina l’origine di tutte le disobbedienze.

scenza apolide. Al di là del riconoscimento del soggetto, ciò che più conta nella fotografia della deriva è la devalorizzazione dei cerimoniali, dei rituali, dei formulari… che hanno investito l’immaginale estremizzato come ghettizzazione ed espulsione dalla rete sociale. La filosofia della fotografia di strada alberga nel dettaglio, nell’atteggiamento chassidico o nella surrealtà ereticale che fa della luce saturnina l’origine di tutte le disobbedienze.

La fotografia della trasgressione di Diane Arbus è un florilegio di diversità, una periferia invisibile, libertaria, di esistenze che debuttano in una società del disamore, dalla fine. In questa fotografia/estetica della differenza, Diane Arbus architetta un’etica delle passioni e le disperde nel soddisfacimento dei desideri comuni alle genti della strada… è una forma radicale di ribaltamento dell’ordinario, l’occasionale, il genuflesso… il tentativo di superare l’arte (non solo della fotografia) per mezzo della fotografia stessa, cioè passando dall’immagine alla vita quotidiana e dalla vita quotidiana alla rottura dell’impostura iconografica d’autore.

Per non dimenticare: “La liberazione della nostra vita sociale, che noi ci prefiggiamo come compito elementare, ci aprirà la porta che dà su un mondo nuovo, un mondo in cui tutti gli aspetti culturali, tutti i rapporti interiori delle nostre vite unite avranno un altro valore. È impossibile conoscere un desiderio se non soddisfacendolo, e il soddisfacimento del nostro desiderio elementare è la rivoluzione. È dunque nella rivoluzione che è posta l’attività creatrice” (Nieuwenhuys Costant ) di tutti gli angeli dell’utopia: non riconciliati o solo violenza aiuta dove violenza regna15.

) di tutti gli angeli dell’utopia: non riconciliati o solo violenza aiuta dove violenza regna15.

Si tratta di mirare a un simulacro, di colpirlo, di vederlo agonizzante, e poi ricominciare con altri succedanei, proseguire con tutti i colpevoli d’indegnità.

A ritroso. Diane Arbus nasce da un famiglia ebrea di aristocratici, nei “ghetti dorati” di New York  nel 192316. Sono proprietari dei grandi magazzini Russeks, in Fifth Avenue. Ha un’infanzia affettiva difficile con i genitori e un grande legame d’amore con il fratello, il poeta Howard Nemerov. Si sposa a diciotto anni, con Allan Arbus, un fattorino dei magazzini Russek’s, e negli anni cinquanta raggiungono insieme il successo come fotografi di moda. Lavorano per le maggiori riviste del settore e le loro fotografie sono sovente pubblicate da Vouge o Glamour.

nel 192316. Sono proprietari dei grandi magazzini Russeks, in Fifth Avenue. Ha un’infanzia affettiva difficile con i genitori e un grande legame d’amore con il fratello, il poeta Howard Nemerov. Si sposa a diciotto anni, con Allan Arbus, un fattorino dei magazzini Russek’s, e negli anni cinquanta raggiungono insieme il successo come fotografi di moda. Lavorano per le maggiori riviste del settore e le loro fotografie sono sovente pubblicate da Vouge o Glamour.

Ma Diane Arbus vede altro nella macchina fotografica e lascia la mondanità e la notorietà. Nel 1958 va a studiare la “Fotografia” con Lisette Model, un’intrigante pacifista, ritenuta troppo sinistrorsa, “comunarda”, e poco affidabile dall’“austera borghesia” newyorkese, che la inizia all’avventura o al viaggio atemporale della fotografia trasversale. Con lei apprende che “la fotografia è quello che sappiamo e quello che non sappiamo” (Lisette Model). La fotografia ha ampliato la capacità visiva, intuitiva e culturale del mondo, ma in forme, linguaggi, surrealtà che non sempre siamo in grado di comprendere.

C’è una grande differenza tra ciò che vede l’occhio e ciò che vede la macchina fotografica. Il passaggio dalla terza alla seconda dimensione è infatti il luogo dove nasce la poesia della fotografia o dove muore.

C’è una grande differenza tra ciò che vede l’occhio e ciò che vede la macchina fotografica. Il passaggio dalla terza alla seconda dimensione è infatti il luogo dove nasce la poesia della fotografia o dove muore.

A trentotto anni, Diane Arbus comincia a fotografare veramente e se Henri Cartier-Bresson faceva una “fotografia di rapina” e illuminava le percezioni del cuore e quell’altrove senza fine come pochi, Diane Arbus riusciva a cogliere l’attimo decisivo nella posa e oltre la posa. I suoi sono stati “gli occhi più istintivi della storia della fotografia” (Lisette Model). A vedere in profondità le “immagini sgangherate” di Diane Arbus, ad esempio – Il bambino con la bomba giocattolo – (Child with a toy hand grenade in Central Park, N.Y.C., 1962), si coglie una filosofia dello stupore o della tristezza dell’infanzia che si spinge là fin dove il desiderio dei quasi adatti può penetrare. La fotografia del bambino un po’ diverso, presa al Central Park, è forse l’icona più disperata del disagio mai apparsa nei territori fradici di stupido sensazionalismo da reportage. La scambio tra fotografa e bambino è forte. L’autobiografia anche. Il gesto è d’amore. La dissociazione, reale. La bomba giocattolo e la smorfia sul viso del bambino esprimono un giudizio, estremo. Ci sono terrorismi e maltrattamenti privati che restano proprietà degli adulti.

Il destino di una ghianda malformata, a volte, non trasforma in albero il bambino (che resta comunque sempre un fiore…), e spesso il disinteresse, la vergogna e il rifiuto dei genitori (o la glacialità e l’indifferenza delle istituzioni) distruggono l’amore.  L’amore non ha bisogno di parole. Si esprime nei fatti. Amare i propri amori, anche i meno fortunati, vuol dire riconoscere ogni attimo della loro esistenza come atto d’amore sovrano. L’amore chiama l’amore e non ci può essere amore dove regna l’ingiustizia.

L’amore non ha bisogno di parole. Si esprime nei fatti. Amare i propri amori, anche i meno fortunati, vuol dire riconoscere ogni attimo della loro esistenza come atto d’amore sovrano. L’amore chiama l’amore e non ci può essere amore dove regna l’ingiustizia.

Nella fotografia — Il bambino con la bomba giocattolo —, Diane Arbus si avvicina al bene autentico, alla felicità piena, che è la libertà più alta. Non giudica, condivide. C’è una sacralità dell’immagine che sborda dall’emotività dell’inquadratura. Ad una prima lettura può sembrare occasionale, accidentale o scippata al caso. Vero niente. Conosciamo i provini dai quali è tratto questo scatto eccezionale e la catarsi, l’incontro, lo scambio tra fotografa e soggetto avviene in un arco di tempo non proprio breve, nel quale s’illumina una sorta di “confessione” tra loro e l‘amore dell’una per l’altro (e viceversa) si trascolora in “segno” dolente. Amare significa far parlare il nostro cuore. Rinascere all’amore vuol dire aprirsi ad una cultura dell’amore17 e liberare il bambino incantato o incatenato che è in noi. E non può esserci amore senza giustizia.

F inché la cultura della recinzione e dell’abbandono, che sono al fondo dell’educazione infantile della civiltà dello spettacolo, non avrà imparato a difendere i diritti fondamentali dei bambini, la maggior parte dei bambini della terra non conoscerà l’amore. “Sono nata per salire la scala della rispettabilità borghese e da allora ho cercato di arrampicarmi verso il basso, il più rapidamente possibile” (Diane Arbus).

inché la cultura della recinzione e dell’abbandono, che sono al fondo dell’educazione infantile della civiltà dello spettacolo, non avrà imparato a difendere i diritti fondamentali dei bambini, la maggior parte dei bambini della terra non conoscerà l’amore. “Sono nata per salire la scala della rispettabilità borghese e da allora ho cercato di arrampicarmi verso il basso, il più rapidamente possibile” (Diane Arbus).  È l’ignoranza dell’amore (come la paura della libertà) che rende le persone stupide. E l’amore (anche per la libertà) è l’ombra del disincanto o l’immaginale sconosciuto dell’individuo. L’amore, come la libertà, è soprattutto la distruzione dei falsi idoli. “Crediamo che l’esercizio più urgente della libertà [come dell’amore] sia la distruzione degli idoli, soprattutto quando essi si avvalgono della libertà” (Internationale Lettriste, 1952)18. Nella civiltà dello spettacolo, l’amore (come la libertà), debbono essere reinventati, ecco tutto.

È l’ignoranza dell’amore (come la paura della libertà) che rende le persone stupide. E l’amore (anche per la libertà) è l’ombra del disincanto o l’immaginale sconosciuto dell’individuo. L’amore, come la libertà, è soprattutto la distruzione dei falsi idoli. “Crediamo che l’esercizio più urgente della libertà [come dell’amore] sia la distruzione degli idoli, soprattutto quando essi si avvalgono della libertà” (Internationale Lettriste, 1952)18. Nella civiltà dello spettacolo, l’amore (come la libertà), debbono essere reinventati, ecco tutto.

Diane Arbus è stata una figura rivoluzionaria e solitaria nella fotografia contemporanea ma è riuscita a trasformare il convenzionale e il grottesco in emozione. L’immaginazione della realtà era più forte dell’iconologia del consenso e il cinema o le favole di Alice nel paese delle meraviglie, Il mago di Oz, lo studio di Carl G. Jung, le letture di Kafka, Emily Dickinson, Louis-Ferdinand Céline, gli acquerelli di Grosz la portarono verso quella fotografia del margine che tagliava fuori la rapacità, l’ipocrisia o l’ingiustizia deposti nei valori dominanti. Fotografava la disperazione più cupa per raggiungere una gaia scienza della seduzione. Infrangeva così la notte della fotografia di immediato consumo. Andava contro l’educazione che l’umanità si è data.

Aveva compreso che la felicità dell’utopia è avere una stanza tutta per sé dove l’indecenza dell’intelligenza continua a partorire sogni e stelle danzanti.

Nella visione radicale di Diane Arbus, sono evidenti le tracce espressive di grandi fotografi o iconoclasti dell’immagine bella come Brassaï, Wegee, Walker Evans, Robert Frank o August Sander, ma ciò che la chiamava fuori di ogni scuola e da ogni maestro, era il senso profondo della pietas o della nobiltà del suo sguardo di fronte ai ritrattati. Che si trattasse di folli, emarginati o di solerti patrioti del “grande paese”… per lei ciò che contava era l’espressione profonda della loro condizione umana. Diane Arbus fotografava i perdenti della terra e quando portava le cartelle con le sue immagini crude alle gallerie o ai giornali, gli art director la cacciavano o la ignoravano, perché le sue schegge del dolore venivano giudicate di “infimo ordine” e non pubblicabili o non abbastanza artistiche da essere presentate ai lettori.

Diane Arbus conosceva l’orrore o lo splendore della carne e come Imogene Cunningham (in parte), Dorothea Lange o Tina Modotti sapeva che “la fotografia è un segreto intorno a un segreto, più rivela e meno lascia capire… la fotografia è l’arte della frazione di secondo” (Diane Arbus). Le fotografie che non suscitano nessuna emozione non valgono nulla. I migliori fotografi sono sovente persone fuori dalle righe o indesiderabili dagli esegeti della cultura dello spettacolare integrato. Diane Arbus è la fotografa dell’infelicità. O meglio, è l’espressione dell’infelicità che fa delle banalità quotidiane, l’origine del male. È lei che ha disvelato la nostra epoca come una ribalta di solitudini e di resurrezioni dove ciascuno prende coscienza della propria nudità, della propria bellezza e assume su di sé la colpa della propria felicità.

Diane Arbus conosceva l’orrore o lo splendore della carne e come Imogene Cunningham (in parte), Dorothea Lange o Tina Modotti sapeva che “la fotografia è un segreto intorno a un segreto, più rivela e meno lascia capire… la fotografia è l’arte della frazione di secondo” (Diane Arbus). Le fotografie che non suscitano nessuna emozione non valgono nulla. I migliori fotografi sono sovente persone fuori dalle righe o indesiderabili dagli esegeti della cultura dello spettacolare integrato. Diane Arbus è la fotografa dell’infelicità. O meglio, è l’espressione dell’infelicità che fa delle banalità quotidiane, l’origine del male. È lei che ha disvelato la nostra epoca come una ribalta di solitudini e di resurrezioni dove ciascuno prende coscienza della propria nudità, della propria bellezza e assume su di sé la colpa della propria felicità.

Gli angeli neri dell’eresia abitano i confini del peccato… in forma di anima vengono a baciare sulla bocca tutti gli intoccabili dell’utopia e come uccelli del paradiso vanno a volare là, tra gli alberi, a cantare con gli usignoli di una terra senza confini che è nel cuore liberato degli oppressi d’ognidove.

Gli angeli neri dell’eresia abitano i confini del peccato… in forma di anima vengono a baciare sulla bocca tutti gli intoccabili dell’utopia e come uccelli del paradiso vanno a volare là, tra gli alberi, a cantare con gli usignoli di una terra senza confini che è nel cuore liberato degli oppressi d’ognidove.

Della bellezza e della poesia in forma di fotografia di Diane Arbus. Considerate nei loro aspetti etici ed estetici e specialmente eversivi e di alcuni mezzi per mostrare che il fascino dell’impossibile è opera dei cittadini di nessun luogo che non hanno bisogno di patria e non vogliono appartenere a niente che non sia “bello come il tremito delle mani dell’alcolismo”, diceva Lautréamont, o scandaloso come il piacere senza steccati che profana il bigottismo di tutti i paradisi in cielo, in terra e in ogni luogo. Con queste idee in testa ho preso a ri/sfogliare (per l’ennesima volta) le fotografie immortali di Diane Arbus, mi sono seduto sotto il cielo di legno di Via dell’Amore e ho pianto. La lettura di certe immagini mi ha schiuso mondi, visioni, aurore ereti- cali che ribadiscono ovunque e in ogni forma d’arte che niente è sacro, tutto si può dire. Per la libertà di espressione, come per l’amore senza barriere di genere, non ci sono catene.

Della bellezza e della poesia in forma di fotografia di Diane Arbus. Considerate nei loro aspetti etici ed estetici e specialmente eversivi e di alcuni mezzi per mostrare che il fascino dell’impossibile è opera dei cittadini di nessun luogo che non hanno bisogno di patria e non vogliono appartenere a niente che non sia “bello come il tremito delle mani dell’alcolismo”, diceva Lautréamont, o scandaloso come il piacere senza steccati che profana il bigottismo di tutti i paradisi in cielo, in terra e in ogni luogo. Con queste idee in testa ho preso a ri/sfogliare (per l’ennesima volta) le fotografie immortali di Diane Arbus, mi sono seduto sotto il cielo di legno di Via dell’Amore e ho pianto. La lettura di certe immagini mi ha schiuso mondi, visioni, aurore ereti- cali che ribadiscono ovunque e in ogni forma d’arte che niente è sacro, tutto si può dire. Per la libertà di espressione, come per l’amore senza barriere di genere, non ci sono catene.

A gatto selvaggio, attraversando i linguaggi non praticati o sconosciuti dell’argot di Villon o del calembour di Rabelais e, sovente, lavorando in lingua rovescia alla maniera della critica radicale situazionista, abbiamo compreso che ciò che è veramente attuale è la glorificazione dell’effimero. Il libero cielo delle apparenze è soltanto uno specchio frantumato dove gli uomini naufragano nell’immanenza delle merci. La dialettica del nuovo e del sempre uguale di ogni forma di comunicazione segna l’arte del consenso generalizzato. Ciascuno è responsabile della propria mediocrità e “l’angelo della storia contempla il mucchio di rovine del passato tutt’altro che paradisiaco, ma la bufera del progresso lo sospinge a ritroso nel futuro (Hannah Arendt, da qualche parte). La libera docenza allo spirito si costituisce nell’imperfezione e dentro una pratica di rivoluzione del sociale, illumina il rovesciamento del negativo e destina a un mondo più contemporaneo la rivelazione di un divenire più giusto e più umano per l’intera umanità.

Non esiste un uso buono o cattivo della fotografia, esiste soltanto un uso insufficiente o stupido di essa. La fotografia autentica non deve essere mai disarmata.

Uno. La fotografia Carrol Baker on screen in “Baby Doll (whit silhouette), N.Y.C., 1956, è di una bellezza estetica commovente. Diane Arbus la rapina sullo schermo di un cinema. Il mosso, lo sgranato, l’ombra maschile liberano l’io prigioniero dell’immaginario e l’alterità della propria visione costituisce il giudizio e invalida l’aggressività esplicitata come desiderio, passione, possesso (disseminati nel film di Elia Kazan)… che in fondo raffigurano la giustificazione della violenza. La brutalità è l’artificio, il candore, lo specchio infranto di ogni possibile libertinaggio. Possono affabulare il sogno, la verità o la fame, soltanto quelli che l’hanno vissuti.

Uno. La fotografia Carrol Baker on screen in “Baby Doll (whit silhouette), N.Y.C., 1956, è di una bellezza estetica commovente. Diane Arbus la rapina sullo schermo di un cinema. Il mosso, lo sgranato, l’ombra maschile liberano l’io prigioniero dell’immaginario e l’alterità della propria visione costituisce il giudizio e invalida l’aggressività esplicitata come desiderio, passione, possesso (disseminati nel film di Elia Kazan)… che in fondo raffigurano la giustificazione della violenza. La brutalità è l’artificio, il candore, lo specchio infranto di ogni possibile libertinaggio. Possono affabulare il sogno, la verità o la fame, soltanto quelli che l’hanno vissuti.

Due. Nei fotogrammi a contatto, Contact Sheet 4457 of a couple on a couch. In the frame second from the top of the center strip Diane is lying across the man’s lap in place of the woman, l’autrice mostra una coppia in una stanza. Lei è bianca, lui nero. La sequenza non è eccezionale. I soggetti, spesso, sembrano interpretare un fumetto semi-erotico. L’evidente partecipazione retribuita sciupa molto la seduta, specie dell’uomo. Ciò che però è illuminante e carico di sensualità, è lo sguardo di Diane Arbus per la donna, specialmente. C’è una dolcezza diffusa quando la inquadra, quasi un autoritratto. Straordinario un fotogramma. Quello della donna nuda, seduta sul divano. L’inquadratura è storta. Sentita, e davvero affascinante è anche il contatto dove la donna nuda è sdraiata sulle gambe dell’uomo, che però uccide con il suo sorriso un po’ ebete, una pietas fotografica irripetibile. Solo chi è stato allevato nella pubblica via o chi ha disertato le corti dei re, come il termometro terroristico della Borsa, può comprendere lo spirito della giostra e lanciarsi irrimediabilmente nel grande banditismo dei ladri di bellezza.

Due. Nei fotogrammi a contatto, Contact Sheet 4457 of a couple on a couch. In the frame second from the top of the center strip Diane is lying across the man’s lap in place of the woman, l’autrice mostra una coppia in una stanza. Lei è bianca, lui nero. La sequenza non è eccezionale. I soggetti, spesso, sembrano interpretare un fumetto semi-erotico. L’evidente partecipazione retribuita sciupa molto la seduta, specie dell’uomo. Ciò che però è illuminante e carico di sensualità, è lo sguardo di Diane Arbus per la donna, specialmente. C’è una dolcezza diffusa quando la inquadra, quasi un autoritratto. Straordinario un fotogramma. Quello della donna nuda, seduta sul divano. L’inquadratura è storta. Sentita, e davvero affascinante è anche il contatto dove la donna nuda è sdraiata sulle gambe dell’uomo, che però uccide con il suo sorriso un po’ ebete, una pietas fotografica irripetibile. Solo chi è stato allevato nella pubblica via o chi ha disertato le corti dei re, come il termometro terroristico della Borsa, può comprendere lo spirito della giostra e lanciarsi irrimediabilmente nel grande banditismo dei ladri di bellezza.

Tre. Nell’immagine Patriotic young man whit a flag, N.Y.C., 1967, Diane Arbus condensa il sentimento più stupido che l’uomo si sia impartito. L’amore per la patria. Assembla la bandiera americana, lo sguardo verso il cielo e la gioventù fascistoide di un ragazzo pronto a spar are sul primo uomo di colore che passa davanti al suo giardino. Diane Arbus lo vede come un mezzo cretino. È un’iconologia del luogo comune che rimanda al denaro, alla carriera, al potere, alla vendetta o all’ignoranza… c’è sempre una messe di sprovveduti pronti a figurare la storia dell’ultima idiozia politica e solennizzare le banalità ordinarie con in mano una bandiera, un cristo o un fucile. I miserabili sono sempre dalla parte dell’odio e trovano pace soltanto il giorno nel quale l’impiccano. A un certo grado di qualità intellettuale non facciamo prigionieri, perché bisognerebbe dar loro il pane della libertà e la pietà non è rivoluzionaria, diceva. Siamo fatti della stoffa di cui sono fatti i nostri sogni.

are sul primo uomo di colore che passa davanti al suo giardino. Diane Arbus lo vede come un mezzo cretino. È un’iconologia del luogo comune che rimanda al denaro, alla carriera, al potere, alla vendetta o all’ignoranza… c’è sempre una messe di sprovveduti pronti a figurare la storia dell’ultima idiozia politica e solennizzare le banalità ordinarie con in mano una bandiera, un cristo o un fucile. I miserabili sono sempre dalla parte dell’odio e trovano pace soltanto il giorno nel quale l’impiccano. A un certo grado di qualità intellettuale non facciamo prigionieri, perché bisognerebbe dar loro il pane della libertà e la pietà non è rivoluzionaria, diceva. Siamo fatti della stoffa di cui sono fatti i nostri sogni.

Quattro. In A woman in a bird mask, N.Y.C., 1967, Diane Arbus disvela il cattivo gusto di una classe, quella al potere. Lo fa semplicemente fotografando una donna in maschera dell’alta borghesia americana, in preda ai furori di una gioventù perduta. L’immagine è impietosa. La fotocamera sembra profanare l’intimità della signora e l’ironia tra il vezzo occasionale e la struccatura fotografica è fortemente sottolineata. Per Diane Arbus il potere è male. Il potere è come una puttana senza clienti… fa un pompino a tutti in cambio di una speranza: quella che nessuno si accorga della vita miserabile che ha condotto per un po’ di soldi e sorrisi artificiali. Il potere è il gazebo dell’ovvio e dell’ottuso che si adegua alla convivenza di persone aride, capaci all’infinito d’imbecillità delle quali si sono fatti amministratori pubblici.

Cinque. A denudare nel profondo Beaufort County, South Carolina, 1968, non è difficile cogliere l’intera lezione della grande fotografia d’impegno civile americana (Lewis Hine, Jacob Riis, Walker Evans, Dorothea Lange, Benn Shahn, soprattutto). Diane Arbus butta il lampo elettronico in faccia alla donna nera e la baracca dove vive s’incendia di verità non prostituite alle leggi del consenso fotogiornalistico. Non è l’estrema miseria che la fotografa newyorkese vuole raffigurare ma è la descrizione della differenza che l’ha interessa. Il mondo è attaccato alle pareti di quella baracca. I giornali parlano della pubblicità, della società industriale, dei diritti umani… e Diane Arbus mostra che la comunicazione è all’opposto della conoscenza. È il patibolo delle idee perché non fa domande, produce solo risposte. Le differenze sono annullate attraverso la riproduzione delle informazioni e nel caos della comunicazione seriale ogni situazione privata e pubblica si trasforma in spettacolo. Il colore della fame non ha patria. “L’assoluta tolleranza di tutte le opinioni deve avere come fondamento l’intolleranza assoluta di tutte le barbarie” (Raoul Vaneigem).19 La fotografia di Diane Arbus è messa al servizio della differenza e della rivendicazione dei diritti umani: libera il linguaggio del dissidio nella regalità della povertà estrema e questa libertà di espressione ridà vita ai saperi dell’economia politica che parlano una lingua morta.

Sei. Nessuno mai è riuscito a fotografare la bellezza fatata o l’estraneazione dionisiaca dell’infanzia come Diane Arbus. Nemmeno Lewis Carroll, forse. Basta andare a leggere l’immagine Petal pink for little parties, white-over-pale form parties, 1962, per comprendere tutto il dolore che il cuore di un bambino può contenere e allo stesso tempo mostrare anche tutta la caratterialità di una stagione dell’uomo, della donna, troppo presto dimenticata. Diane Arbus fotografa la bambina come un fiore tra i fiori ma è per lo spettacolo della festa che è stata mascherata da fiore e il viso non è proprio quello di un angelo, semmai esprime una tensione interiore che denota una falsa sicurezza e, più ancora, la grinza della bocca lascia trasparire un’adultità già sedimentata e restituita all’urgenza della domesticazione sociale.

In questa fotografia, come in quella di A flower girl at a wedding, Conn., 1964 o Identical twins, Rosele, N.J., 1967, Diane Arbus sembra affermare che il bambino è ciò che la pubblicità mostra. Le immagini che trattano di bambini, solitamente, sono false, volgari, indecenti… i media della terra si contendono la figura del bambino perché il mercato che lo riguarda è vasto e i bambini restano a guardare la loro infanzia sfigurata sui divani allucinati del mercimonio telematico. Il passaggio allo stupro del turismo sessuale o di quello familiare è già nei vezzi dei valori impartiti. Il bambino assume in sé l’effetto predatorio dell’educazione che subisce e restituisce alla vita futura l’esercizio, sovente patologico, depressivo o violento della sua innocenza violata.

Sette. La fotografia di due donne svantaggiate che Diane Arbus prende nel 1970-71, è un rimando alla tenerezza, alla meraviglia, allo stupore di vivere al limitare del mondo, forse. La fotografa sta addosso ai soggetti, li mette al centro dell’inquadratura e del proprio immaginario, coglie lì, in quelle dolci figure estremizzate, il cadere di un velo, l’apocalissi di sé. Come eterne ragazze, sdrucite ma belle nella loro innocente curiosità, ridestano in Diane Arbus (e nei lettori dell’immagine) la bellezza e il destino di anime in volo. Sono persone che manifestano il loro disagio e i loro corpi sofferti si offrono alla coscienza dell’artista che in quel momento reinventa la sensibilità della tragedia e attraverso la comprensione del fare-Anima si avvia a comprendere l’uso del mondo20.

La fotografia di Diane Arbus, non importa se sfocata o fatta secondo le tematiche della disperazione esistenziale, è un graffio nel tempo, il riflesso dell’eternità della bellezza depositato nei cuori in amore. Non si tratta di teologizzare il dolore e la sofferenza, ma constatare del naufragio dell’umanità come modello del nostro destino. Né l’età degli dèi né quella degli eroi ha generato un’età degli uomini che spiega le nostre origini fuori dalla violenza… cercare la realtà dell’immaginazione significa legare le rêveries e fantasie nelle forme delle immagini dove l’anima individuale dell’esperienza è inscindibile dall’anima mundi. Cercare l’anima mundi significa attraversare il mondo come un passatore di confine, un cacciatore di sogni, un trovatore di favole… significa scrutare ogni cosa attentamente e «divinare», come si dice, la «diversità» in apologia dell’innocenza.

La poesia autentica del fare-immagine di Diane Arbus, più di ogni altro poeta maledetto della storiografia fotografica, ha mostrato che il dolore è nel destino dell’uomo e nella metafisica della felicità non ci sono impossibili amori ma persone “speciali” che fanno dell’amore il principio di ogni bellezza. Il fare-fotografia di Diane Arbus è un irrompere oltre il conforme o rompere la storia dell’istituito, semplicemente. Le sue immagini creano una frattura con la “storia” della separazione. La rovesciano. La rendono innocua. Non mostrano bisogni di redenzione, perché non annunciano sensi di colpa. “Ci sono orrori commessi dalle nostre forze dell’ordine, dai nostri governi, dagli affaristi e dai banchieri, dagli scienziati, nelle nostre società” (James Hillman)21 che fanno rabbrividire anche l’ultimo dei sostenitori e imbecilli dell’imperialismo economico o del razzismo e dello schiavismo sui quali si poggia la civiltà dello spettacolo, scandiscono il tempo delle opportunità e nei bagni di sangue dei popoli impoveriti lucidano gli ottoni delle trombe e fanno zapping con le scatole televisive. “L’educazione della sensibilità comincia nel reparto degli incurabili, la cultura del disturbo cronico” (James Hillman) soffre della stessa miseria dei servi della gleba. La fotografia di ribellione è la manifestazione della bellezza. O la manifestazione della sua assenza e rimostranza del nichilismo dell’impero economico-politico che ha ridotto l’anima degli uomini a calcoli e l’ha seppellita in distruzioni ecologiche e genocidi quotidiani.

La poesia autentica del fare-immagine di Diane Arbus, più di ogni altro poeta maledetto della storiografia fotografica, ha mostrato che il dolore è nel destino dell’uomo e nella metafisica della felicità non ci sono impossibili amori ma persone “speciali” che fanno dell’amore il principio di ogni bellezza. Il fare-fotografia di Diane Arbus è un irrompere oltre il conforme o rompere la storia dell’istituito, semplicemente. Le sue immagini creano una frattura con la “storia” della separazione. La rovesciano. La rendono innocua. Non mostrano bisogni di redenzione, perché non annunciano sensi di colpa. “Ci sono orrori commessi dalle nostre forze dell’ordine, dai nostri governi, dagli affaristi e dai banchieri, dagli scienziati, nelle nostre società” (James Hillman)21 che fanno rabbrividire anche l’ultimo dei sostenitori e imbecilli dell’imperialismo economico o del razzismo e dello schiavismo sui quali si poggia la civiltà dello spettacolo, scandiscono il tempo delle opportunità e nei bagni di sangue dei popoli impoveriti lucidano gli ottoni delle trombe e fanno zapping con le scatole televisive. “L’educazione della sensibilità comincia nel reparto degli incurabili, la cultura del disturbo cronico” (James Hillman) soffre della stessa miseria dei servi della gleba. La fotografia di ribellione è la manifestazione della bellezza. O la manifestazione della sua assenza e rimostranza del nichilismo dell’impero economico-politico che ha ridotto l’anima degli uomini a calcoli e l’ha seppellita in distruzioni ecologiche e genocidi quotidiani.

La fascinazione della cenere, della deità o di un qualsiasi dio dispersi nella preistoria dei nuovi barbari, sposta gli inadatti ai margini di tutti gli universi aboliti. “Il sapere attinto alle apparenze è un falso sapere o, se si preferisce, un non sapere. Per il mistico la conoscenza nel senso vero, nel senso ultimo della parola, si riduce a un’ignoranza illuminata, a un’ignoranza «trasluminosa». Coloro che vivono nella pratica di questa ignoranza e ella luce divina percepiscono in se stessi, qualcosa come una «solitudine devastata»… Invidiamo coloro che hanno trovato la liberazione e la pace, ma restiamo con chi non ha incontrato né l’una né l’altra” (E.M. Cioran)22. L’incinerazione della fotografia mercantile e degli artisti che la sostengono, suscita un senso di gioia nei viandanti delle stelle come Giobbe, Qohelet, Meister Eckart o Buenaventura Durruti, anche. La rivolta declamatoria anticipa il gesto e alla prostituzione del genio, che è la felicità obbligatoria, preferisce la scelleratezza del maledetto e del tragico. Non dimentichiamo che dal mazzo dei fotografi più celebrati, emerge sempre la loro anima di servi.

Negli anni ‘60, Diane Arbus è presente nelle manifestazioni contro la guerra nel Vietnam, nelle marce per i diritti civili (in quelle di liberazione degli omosessuali) o nelle battaglie contro la fame nel mondo. Conduce una vita un po’ randagia. Sperimenta droghe, amori lesbici, turbolenze esistenziali… Walker Evans vede in lei una cacciatrice di anime e sostiene che l’audacia delle sue fotografie contiene l’ingenuità del diavolo. Diane Arbus porta la fotocamera nei bordelli, nei ghetti, nelle strade, nei giardini pubblici, mette i soggetti in posa (alla maniera dei ritrattisti della diserzione) e poi riempie quella fissità apparente, in una graffiante istantanea che fa del tempo dell’indicibile il tempo della conoscenza. È un uso egualitario dell’esistenza creativa. “La creazione è un godimento che si dona e non si scambia. Persino imprigionata nella forma mercantile di cui la rivestivano l’arte, l’artigianato o la ricerca scientifica, ha saputo mantenersi viva; nel luogo stesso in cui ci commuove la bellezza scopriremo un giorno quale umanità vi ha, nella sua potenza, sventato la disumanità dominante” (Raoul Vaneigem)23. Tutta l’arte del desiderio ereticale, consiste nel disimparare a mercanteggiare, imparando semplicemente a vivere… gli stupidi, i tiranni e i giullari/artisti di Palazzo (come i rivoluzionari di professione)… sono sempre stati ammazzati troppo tardi.

Il linguaggio fotografico di Diane Arbus raggiunge un’arte della trasgressione non equivocabile o sospetta, nella mostra fotografica “Nuovi Documenti”, allestita al Museum of Modern Art, che si aprì nel marzo 1967. Il disorientamento di pubblico e di critica fu forte. Non tutti avevano compreso che la “fotografia maledetta” di Diane Arbus aveva spazzato via tutta la fotografia documentaristica tradizionale e proponeva un modo diverso di scrivere con la luce, cioè di instaurare un rapporto di collaborazione e di consapevolezza tra il ritrattato e il fotografo. Il momento della fotografia era il “tempo dell’angelo” o la “danza del gatto selvaggio”, cioè il tempo in cui fotografo e soggetto divengono qualcosa di unico e danno vita a un’immagine che è anche autobiografia, interscambio, deriva di accoglienza e reciprocità che travalica l’immediato e la retorica dei bisogni. Quella impressa nella pellicola da Diane Arbus, è una teorica della malinconia dell’angelo ribelle, incentrata sui temi del Doppio, dell’Altro, della Tentazione e della Seduzione come ribellione luciferina che si scaglia contro ogni dogma e reinventa una politica della differenza dove l’etica o la poesia definisce la politica (e non viceversa). Gli attimi nudi della fotografia così fatta, la portano a riflettere sul mondo e sull’uomo, ma non per interpretarlo, quanto per esaminare come l’uomo vive in questo mondo.

L’iconografia della grazia (che è al fondo della poetica visionaria di Diane Arbus), è in ogni luogo dove la vita non è. La cultura di un’epoca si misura sul numero dei morti gassati nei campi di sterminio… per i camini di tutti i poteri sono passati i diversi, i senza voce, i quasi adatti… che affermavano la propria identità e il proprio esilio contro tutto ciò che è e che non è ancora. Il respiro della felicità superiore emerge sul disincanto dell’estasi come confine con dio… la salvezza è il tormento degli assassini, dei santi e dei profeti della modernità… ciò che trabocca dalla vita è l’insieme dei propri disgusti che riflettono una missione: quella d’avere piena coscienza di essere così stupidi da sperimentare tutti i tipi di coraggio, tranne quello di spararsi un colpo in bocca, per non udire più i lamenti di un’epoca della falsità e del conformismo sociale. L’imbecillità governa ovunque e ciascuno agonizza nelle fogne di un destino che si è dato con le proprie mani.

La grazia dell’Apocalisse è il principio di un’Età d’oro dove tutti i malvagi verranno eliminati e con il loro sangue saranno lavate le strade delle loro violenze e delle loro ingiustizie… sarà abolita ogni autorità, ogni gerarchia, ogni oracolo… tutti vivranno insieme come fratelli e nessuno sarà soggetto ad altri. Mio e Tuo non esistono in quest’Età della gioia… ogni cosa sotto il cielo è messa in comune, nessuno possiede niente che non sia di tutti e tutti sono eguali perché tutti sono diversi ma godono di eguale libertà.

Nell’Età d’oro non c’è legge che non sia quella del cuore e ciascuno coltiva spontaneamente la propria anima. È a questa Età d’oro o dell’Utopia che Paolo di Tarso aspirava, quando affermava che “noi siamo uomini in questo mondo e non di questo mondo”. Alla maniera delle canaglie che fanno professione di pensare… quando le banche dispenseranno sorrisi (non sostegni a mercanti d’armi, droga, terrorismi religiosi o guerre neocolonialiste… che fuoriescono dal Fondo Monetario Internazionale o dal tavolo dell’ONU, anche…), forse avremo un mondo migliore. Non facciamoci toccare né dalle nostre sconfitte né dalle nostre vittorie. Dietro ogni scemo c’è un villaggio in attesa di essere bruciato. Il primo atto di disobbedienza è stato anche il primo gesto di libertà. Là dove le nostre lacrime s’incontrano, i nostri cuori si danno del tu24.

L’imperfezione estetica o il disagio in cui l’umana imperfezione catturata alla realtà da Diane Arbus, nasce dall’idea affabulativa dell’artista: “è importante fare brutte fotografie, sono proprio le brutte fotografie che rappresentano quello che non si è mai fatto prima… a volte guardare nel mirino è come guardare in un caleidoscopio, lo scuoti ma può capitare che non tutto se ne vada via… Cerco di fare del mio meglio per dare unità alle cose… la poesia, l’ironia, la fantasia, è tutto mischiato in una sola cosa” (Diane Arbus)25. Come è noto, tutte le opere d’arte più singolari sono in principio dirompenti, incomprese o derise, prima di diventare patrimonio della cultura comune (o un semplice prodotto museale). Diane Arbus ci fa fatto conoscere lo stupore dell’ombra e l’innocenza fatata della “diversità”. Nell’iconografia dello sconosciuto che ha disseminato ovunque… non c’è nessun infingimento dell’orrore quotidiano e la bellezza di tutto ciò che vive nelle sue immagini è nella poesia ebbra, ereticale, sovversiva di tutti gli angeli maledetti a venire.

L’imperfezione estetica o il disagio in cui l’umana imperfezione catturata alla realtà da Diane Arbus, nasce dall’idea affabulativa dell’artista: “è importante fare brutte fotografie, sono proprio le brutte fotografie che rappresentano quello che non si è mai fatto prima… a volte guardare nel mirino è come guardare in un caleidoscopio, lo scuoti ma può capitare che non tutto se ne vada via… Cerco di fare del mio meglio per dare unità alle cose… la poesia, l’ironia, la fantasia, è tutto mischiato in una sola cosa” (Diane Arbus)25. Come è noto, tutte le opere d’arte più singolari sono in principio dirompenti, incomprese o derise, prima di diventare patrimonio della cultura comune (o un semplice prodotto museale). Diane Arbus ci fa fatto conoscere lo stupore dell’ombra e l’innocenza fatata della “diversità”. Nell’iconografia dello sconosciuto che ha disseminato ovunque… non c’è nessun infingimento dell’orrore quotidiano e la bellezza di tutto ciò che vive nelle sue immagini è nella poesia ebbra, ereticale, sovversiva di tutti gli angeli maledetti a venire.

La fotografia in anarchia di Diane Arbus non indietreggia in nome dei suoi talenti… rigetta l’avvenire del terribile e sulle rovine delle evidenze costruisce la bellezza infranta dell’ordinario. I poeti non si redimono. La loro creatività segna il principio amoroso del bene comune e le loro opere sono l’ultima e la sola occasione per vivere. Il genio della Arbus ha rotto con tutte le scuole, le prassi o narcisismi della scrittura fotografica come aneddoto sulla diversità o apologia della celebrazione tecnica. Ha mostrato che più un fotografo (un artista) è lo “stile” delle sue fotografie e più sarà universale. Il 27 luglio 1971, Diane Arbus si dà la morte. Viene trovata con i polsi tagliati nella vasca da bagno vuota. Nel suo diario, aperto sul giorno ventisei luglio, scritte in modo obliquo, lascia queste parole: l’ultima cena. Il genio ha inizio sempre col dolore.

Piombino, dal vicolo dei gatti in amore 2014 – 2017

1. Pino Bertelli, Della fotografia trasgressiva. Dall’estetica dei “freaks” all’etica della ribellione, NdA, 2006.

2. Juan Ramón Jiménez, Platero e io, Passigli 1998. Il libro di Jiménez è un opera, come è stato detto, «bella senza abbellimenti», “forse la più amata dagli spagnoli fra quelle di questo secolo: il poeta e il suo asino — anzi, l’asino e il poeta — e, come sfondo, il leggendario paesaggio dell’Andalusia. È un libro dolcissimo, pieno di colori e di luci; un’elegia leggera, che narra la storia dell’amicizia, della solidarietà fra l’uomo e l’animale, compagni di viaggi, scorrerie, ricordi, riflessioni; una favola che si nutre di realtà e di conoscenza dell’uomo… di cui l’asino Platero resta il simbolo per eccellenza, così vero, così rassicurante” (Carlo Bo, nella prefazione). Un’annotazione: “I passeri. Viaggiano senza denari e senza valigie; cambiano casa quando vogliono: avvertono un ruscello, sentono una fronda e hanno soltanto da aprire le ali per ottenere la felicità: non sanno né di sabati né di lunedì, si bagnano da per tutto in ogni momnento; amano l’amore senza nome, l’amata universale”.

3. Robert Bresson, Au hasard Balthazar, 1966. Il film di Bresson è un capolavoro. Da una parte c’è l’asino, dall’altra il mondo. L’asino non reagisce alle violenze degli uomini, ma c’è una ragazzina basca (interpretata da Anne Wiazemsky, splendida) che in qualche modo si oppone alla cattività della gente. Poi la ragazzina è stuprata da un branco di balordi e la lasciano nuda in una casa abbandonata. Scompare. Forse si uccide. L’asino passa di padrone in padrone, maltrattato sempre. Finisce persino in un circo. Diventa vecchio. In ultimo trasporta delle reliquie e la popolazione lo tratta come un santo. Una notte Balthazar è portato in montagna e utilizzato per il contrabbando. C’è uno scontro a fuoco tra i contrabbandieri e i doganieri e una pallottola lo uccide. Muore al mattino, serenamente, in un prato, tra un gregge di pecore.

4. Gershom Sholem, Walter Benjamin e il suo angelo, Adelphi 1978.

5. Jules Michelet, La strega. La rivolta delle donne nel romanzo-verità dell’inquisizione, Stampa Alternativa 2005.

6. Gianni-Emilio Simonetti, La vivandiera di Montélimar. Il secolo delle rivolte e la nascita della cucina moderna nelle memorie di una pétroleuse, Derive e Approdi 2004.

7. Ando Gilardi, Wanted!. Storia, tecnica ed estetica della fotografia criminale, segnaletica e giudiziaria, Bruno Mondadori 2003.

8. A guisa di chi si vuole interessare come funziona lo sguardo (l’occhio) e quindi come agisce la macchina fotografica in rapporto alla realtà o alla cosa che scippa alle menzogne della storia, basta consultare una qualsiasi pubblicazione specializzata che possiamo rubare nella sala d’aspetto dell’oculista o del dentista: L’occhio raccoglie gli stimoli luminosi provenienti dal mondo esterno, li trasforma in impulsi elettrici e li invia al cervello, che li decodifica e l’interpreta come immagini. La struttura e il funzionamento dell’occhio e in tutto eguale all’“occhio” di una macchina fotografica. La fotocamera possiede un diaframma, l’iride, con un foro (la pupilla) che si allarga e si restringe per regolare l’ingresso della luce. Un obiettivo, formato da più lenti, principalmente la cornea, il cristallino e il corpo vitreo. Una pellicola sensibile (o un linguaggio numerico), vale a dire la retina, situata nel bulbo oculare. Il “corpo” della macchina fotografica corrisponde, nell’occhio, a una membrana (la sclera) che riveste internamente il bulbo oculare e che nella parte anteriore diventa trasparente e curva: la cornea. Gli stimoli visivi, provenienti dall’esterno, attraversano la cornea e la pupilla, quindi proseguono attraverso il cristallino e il corpo vitreo e raggiungono la retina. Qui, cellule specializzate (i coni e i bastoncelli) le trasformano in impulsi elettrici. Attraverso il nervo ottico, gli impulsi elettrici vengono condotti alla corteccia occipitae, una zona del cervello in grado di elaborarli e di trasformarli in immagini. Ed è per questa apparente capacità di fabbricare fotografie che fino a vent’anni tutti fanno fotografie (o scrivono poesie), poi restano gli imbecilli e i poeti.

10. Guy Debord, La società dello spettacolo, Vallecchi, 1979.

11. Etudiants de Strasbourg, Della miseria nell’ambiente studentesco. Considerata nei suoi aspetti economico, politico, psicologico, sessuale e specialmente intellettuale e di alcuni mezzi per porvi rimedio, Nautilus 1988.

12. A studiare Il gallo cantò ancora. Storia critica della chiesa, di Karlheinz Deschner, Massari Editore, 1998, e affrontando la messe di annotazioni, citazioni, rimandi in oltre 500 pagine di osservazioni ostinate sulla sovranità e infallibilità della chiesa cattolica riguardo alla salvezza eterna dei peccatori redenti… non è difficile comprendere che il cattolicesimo, quanto l’ebraismo o l’islamismo… sono storicamente delle religioni fondate sul dominio, l’espropriazione e il delitto. A proposito di Gesù: “Tutta la letteratura non-cristiana del I secolo tacque su di lui: i paralitici camminavano, i ciechi vedevano, i morti resuscitavano, ma gli storici di Palestina, Grecia e Roma non ne ebbero notizia”.

13. Consigli per un libro da rubare e far mangiare al primo soldato col fucile ancora caldo e sporco di sangue innocente: Del dominio umanitario e della civile barbarie, di Margherita Porete e Jonathan W. Loguen (degli splendidi pseudonimi), Edizioni Colibrì, 1999.

14. Guy Debord, Internazionale Situazionista n.2, dicembre 1958, Nautilus, 1994.

15. Non riconciliati o Solo violenza aiuta dove violenza regna (1964-65), è il titolo di un film particolare, eccezionale, amoroso di Jean-Marie Straub e Danièle Huillet. Tratta di emarginazione e di libertà. A ciascuno la propria. Ma per qualcuno la libertà è da conquistare. Non si tratta della poesia della libertà fatta da tutti, ma di cercare insieme la libertà possibile e l’amore tra le genti (con ogni mezzo). L’età della gioia è ancora sconosciuta.

16. Pino Bertelli, Della fotografia situazionista. Storia ereticale della fotografia sociale. Sulle scritture e i simulacri fotografici della civiltà dello spettacolo nell’epoca della simulazione e dell’impostura. Critica radicale del linguaggio iconologico come linguaggio politico, religioso e artistico mercantili, La città del sole, 2004

17. bell hooks, Tutto sull’amore. Nuove visioni, Feltrinelli 2003

18. Mirella Bandini, Per una storia del lettrismo, Traccedizioni 2005

19. Raoul Vaneigem, Niente è sacro, tutto si può dire. Riflessioni sulla libertà di espressione, Ponte alle grazie 2004

20. James Hillman, Il codice dell’anima, Adelphi, 1997

21. James Hillmann, Il piacere di pensare. Conversazione con Silvia Ronchey, Rizzoli 2001

22. E.M. Cioran, Fascinazione della cenere, Il notes magico 2005

23. Per tutto questo e altro di più velenoso sulla civiltà dello spettacolo, vedi, Raoul Vaneigem, Trattato di saper vivere ad uso delle giovani generazioni, Vallecchi, 1973

24. Vedi la nostra annotazione sull’iconografia della grazia, in: Ex-voto per il millennio, di Nicola Miceli, Jaca Book/ Il Grandevetro, 2000

25. Per amare senza riserve il bestiario iconografico di Diane Arbus è importante consultare almeno queste opere: Diane Arbus, Revelations, Schirmer/Mosel, 2003; Diane Arbus, Idea Books Edizioni, 1973; Diane Arbus, Zeitscriftenarbeit, Zweitausendeins, 1984; Diane Arbus, Nathan Image 1990. A ricordo dei nostri amori estremi, così Diane Arbus: “Mi è sempre sembrato che la fotografia tende a trattare la realtà, mentre il cinema tende verso la fantasia. Il miglior esempio che io conosca è quando al cinema si vedono due a letto insieme, si è pronti a dimenticare quello che sappiamo benissimo, che in quella stanza c’era un regista e un operatore e gli addetti alle luci, e che i due a letto non erano affatto soli. Ma quando si guarda una fotografia, non si può mai dimenticare che vi era un fotografo… Ho scoperto recentemente quanto mi piace ciò che non si vede in una fotografia. Una vera e propria oscurità fisica. Ed è per me molto emozionante ritrovare l’oscurità… Per me il soggetto di una fotografia è sempre più importante della fotografia. E più complicato. La stampa per me è importante, ma non è una cosa sacra. Penso che la foto è importante per ciò che rappresenta. Voglio dire che dev’essere una foto che rappresenta qualche cosa. E ciò che essa rappresenta è più importante di quello che essa è…. Mi pare di avere una specie d’istinto per la qualità delle cose. È qualcosa di sottile e per me un po’ imbarazzante, ma credo davvero che ci siano cose che nessuno vedrebbe se io non le fotografassi”. Buona fotografia.

265 Comments on “DIANE ARBUS. L’ANGELO NERO DELLA FOTOGRAFIA IN ANARCHIA”

Comments are closed.